LE TRAM ÉLECTRIQUE DE BESANÇON (1897-1952)

Au moment où de grands travaux, qui ont longuement perturbé la vie de la cité, sont en voie d'achèvement, où est programmée l'arrivée prochaine d'un tranway moderne flambant neuf, il est utile peut-être de rappeler qu'autrefois Besançon a déjà connu l'existence d'un tramway électrique. Cela pendant plus d'un demi-siècle.

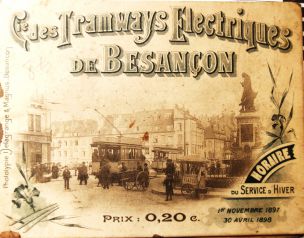

Le monde est petit dit-on. Il y a quelques années déjà, lors d'un voyage de vacances dans une petite bourgade du Sud-Ouest, au cours d'une pause, après une longue route, question de me dégourdir les jambes, j'avise une brocante vers laquelle mon esprit curieux dirigea aussitôt mes pas. A grandes enjambées, me voilà au milieu d'étalages hétéroclites. Soudain, au-dessus d'un amas de vieux papier, mon regard aperçoit une petite brochure où surgit le mot de Besançon. Aussitôt, je m'arrête, le marchand me dit « Il y a longtemps que j'ai cette petite chose qui ne trouve pas preneur ! », une manière de dire que Besançon était à l'autre bout du monde. En un clin d’œil, je constate qu'il s'agit d'une petite brochure qui annonce les horaires de la Compagnie des Trams électriques de Besançon pour la saison 1897-1898 ! Je dis au marchand : « Eh bien ! Vous avez trouvé preneur ! » Cette petite trouvaille qui m'a coûté quelques sous ( ce n'était pas encore le temps de l'euro) je l'ai ramenée au pays avec plaisir, mais j'ai voulu en savoir plus sur ce tram électrique bisontin.

Les premières voitures du tramway électrique à Besançon ont été mises effectivement en service le 20 mars 1897. Six lignes ont été établies pour desservir la ville avec notamment une ligne des Chaprais à Tarragnoz.

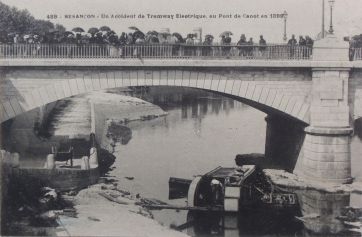

Les débuts du tram ont été marqués par un très grave accident en juin 1899 ; une voiture sur le pont Canot quitta la voie pour aller chuter en contrebas dans le Doubs. Il y eut trois morts et quelques blessés. Le journal Le Petit comtois, le plus fort tirage de la presse bisontine alors, raconte en détail l'accident qui attira de très nombreux curieux. Le drame a été abondamment photographié, à partir de ces images des cartes postales ont été éditées. Un guide de 1924 indique le trajet de Saint-Claude à Tarragnoz (Gare Viotte, les Chaprais, pont et rue de la République, place du Quatre-Septembre, Grande-Rue, rue Président-Wilson, rue Charles Nodier).

Mais assez vite, la compagnie des trams électriques de Besançon (TEB) connaît des difficultés ; celle-ci en effet doit faire face à la rude concurrence de lignes d'autobus qui s'installent. Les premiers essais eurent lieu en 1925 avec la Société des Monts Jura. Le service des trams connut également de graves difficultés pendant la deuxième guerre mondiale. La fragilité des ponts due à des réparations insuffisantes, interdit à partir de 1940 le service des trams électriques à l'intérieur de la boucle, qui sera desservie par des autobus. Ceux-ci seront d'ailleurs confisqués par les Allemands en 1942.

A la sortie de la guerre, le matériel vieilli apparaît à bout de souffle. Le nombre des voyageurs transportés ne cesse alors de diminuer. Dès lors, une modernisation des transports en commun à Besançon s'est imposée. Le 25 décembre 1952, les anciens trams usés rentrent au dépôt pour la dernière fois. Ils sont remplacés par onze autobus Renault substitués à l'ancien tramway. Et pour parachever ce transfert d'un mode de transport à un autre, un peu plus tard, l'ancienne compagnie TEB devient la CTB, la Compagnie des Transports bisontins. Le premier tramway de Besançon avait vécu.

...

La soupe au fromage

Max Buchon

LA SOUPE AU FROMAGE DE MAX BUCHON

Pierre jaune ocre du Jura

COULEURS DE PIERRE

J'aime du regard caresser les vieilles pierres des murs de nos vieilles maisons qui ont conservé la palette colorée du terroir. Au hasard des rues des bourgs et des villes, mon regard attentif et sensible peut jouir du jeu des couleurs de la pierre au gré de la lumière qui caresse ou inonde les façades.

Je me plais à imaginer qu'au cours du temps, ces pierres taillées et appareillées, ont été extraites des profondeurs géologiques par une armée de carriers, d’entrepreneurs, de maçons et d’architectes. Dans les villes et les bourgs, ces bâtisseurs d’autrefois ont su habilement jouer de cette chair colorée de la roche tirée des carrières.

A Besançon, comment ne pas être sensible, sous un beau ciel lumineux, ce qui hélas n'est pas le cas en cette saison pluvieuse, aux vastes façades bien ordonnancées, solidement plantées, aux lignes incisives soulignées par la lumière, construites dans un calcaire bleuté rayé et veiné d’ocre. Cette pierre dure à la taille se pare alors discrètement d’un velouté et d’une douceur de pastel.

Ici, les bâtisseurs tiraient la pierre des carrières de la Malcombe, des Perrières, du Gravier Blanc ou de Montarmot. Les principales carrières de cette pierre, extraite du sous-sol de la région depuis 1569, date a laquelle il est imposé aux bâtisseurs d'élever les façades sur rue en pierre, se trouvaient dans la forêt de Chailluz, proche de la ville. De grain très fin, non gélive, la pierre de Vergenne, qui fut utilisée pour certains édifices ou œuvres d'art, provenait du lieu-dit « Vergenne » situé en Haute-Saône, à une trentaine de kilomètres de Besançon. L'exploitation des carrières en a été arrêtée après la première guerre mondiale.

Mais d’autres couleurs surgissent dans d’autres cités. Au nord, dans Belfort, la cité du Lion, domine le grès rouge et violet tandis qu'au sud une belle pierre d’un jaune ocre, attire l’œil. Le clocher d’Arbois est un peu le porte drapeau de cet ocre au couleur de gaudes, qui s’accorde à merveille avec le vert des vignes environnantes. Mais on la retrouve dans maints édifices de Nozeroy. A Chateau-Chalon la falaise offre au regard un feuilleté fragile de couches jaunes et ocres empilées dans les temps lointains de la géologie.

La marmite est sur le feu.

Mettez-y du beurre.

Ne craignez que le trop peu

Et sitôt qu'il pleure,

La farine et les oignons,

Et de notre mieux soignons

La soupe au fromage

Oh gué

La soupe au fromage

Les oignons bien fricassés,

Versez l'eau bouillante,

Et faire à son gré laissez

La flamme brillante.

Et voilà partie au trot

La soupe au fromage.

Du pain les plus beaux croûtons

Vite à la soupière,

Et par couches, ajoutons

Notre vieux Gruyère.

Pour le coup, versez-moi là

Votre marmite, et voilà

La soupe au fromage

Quels superbes filets blancs

La soupière grise

Fait rayonner de ses flancs

Sitôt qu’on y puise !

Quel ineffable fumet

Lance, à notre nez gourmet

La soupe au fromage

Ah ! Voyons ; laissons un peu

Souffler notre panse…

Buvons le coup du milieu,

Selon l’ordonnance…

A quoi bon se dépêcher ?

Il faut d’abord ensacher

La soupe au fromage

Dieu ! Comme cela descend !

Qu’en dis-tu compère ?

Second service à présent ;

Les deux font la paire

Je sens ma soif revenir

Mais il faut d’abord finir

La soupe au fromage

Max Buchon (1810-1869), cousin du peintre Gustave Courbet a été le spécialiste de la fromagerie. Il a consacré plusieurs écrits à la fromagerie comtoise. Il s’agit d’un témoignage de son enracinement dans le monde rural et villageois de son temps. En effet, la fruitière est au cœur de la vie de la communauté villageoise comtoise. Son mode de production originale l’a toujours intéressé. Il l'observe aussi pour des raisons idéologique. Fouriériste, il pense que l’association est la cellule de base (que les fouriéristes appellent commune, phalanstère…) à partir de laquelle il sera possible de reconstruire la société. A leurs yeux, la fruitière association est donc la préfiguration du rôle que l’association de façon générale doit jouer dans la transformation de la société.

Buchon a tout d’abord chanté la fromagerie comtoise dans ses poésies. En 1863, il compose ainsi Les fromagères Franc-comtoises et encore Le fruitier, un fromager de Fribourg de la Gruyère, il évoque la fruitière dans son roman Le fils de l’ex-maire, dans lequel il met en scène un marchand de fromage le malheureux Doudou, héros à la fois vantard et naïf. Il a rédigé un Traité de fromagerie 1869, il y préconise avec vigueur une modernisation de l'antique fruitière comtoise.

Il compose enfin la fameuse Soupe au fromage, un chant qui devint à Paris l’hymne du mouvement réaliste autour de Courbet, celui-ci était chanté au cours des réunions et des repas du mouvement. Cette poésie a été publiée dans Poésies franc-comtoises Tableaux domestiques et champêtres, Paris, 1862.

LES BANQUETS DE LA CONFRÉRIE DU SAINT-ESPRIT À POLIGNY

Les statuts de 1588 dressent un règlement minutieux des banquets de la confrérie ; cette confrérie existait déjà en 1292.

« 1° Le jour de fête de la Pentecôte au dîner. La fricassée de foye de veau en un plat, quatre à quatre, avec chacun à un chacun confrère un goubelet ; le miolet d’œuf et trois cloz de gérofle dedans ; la pièce de bœuf pour quatre, la moutarde, l’haut côté ou poitrine de mouton (ici ce chante le Veni Créator). A chacun confrère une écuelle de ris, une pomme et un quartier de fromage.

« Led. jour au souper. A chacun confrère une écuelle d’orchepot de veau bien étouffé ; les pieds de mouton à la vinaigrette pour quatre, le veau routi, le moton routi, la sauce verde, les pommes et le fromage .

« Le dîner du lendemain qu’on nomme le banquet de la langue de bœuf, se fait à volonté du prieur (à ses frais) où il appelle les sieurs mayeurs et échevins et autres tels qu’il lui plaît.

« Pour le lundi lendemain dudit jour de fête de Pentecôte au souper. La salade de laitues pour quatre, un pigeon et un poulet pour quatre ; au lieu de ben chapplé (hâchis), la pièce de bœuf, la moutarde, (la prédication par un des frères prescheurs), la gelée de couchon, la tartre au choz sucrés.

« A chacun desd. trois repas se donne pain, vin et pitance à chacun des clercs allant à la grande école.

« Les srs chanoines sont les premiers servis, les confrères après, les chapelains et familiers après, et les choriaux les derniers.

« Les confrères se doivent asseoir en l’ordre de leur réception. »

LE BON DÎNER DE L'ARCHEVÊQUE

Il y a quelques années, en fouillant dans un dossier des archives départementales du Jura, à ma grande surprise, au milieu des vieux feuillets, j'ai trouvé la facture adressée par un traiteur aux chanoines de Dole qui venaient de régaler d'excellente manière, lors de son passage, Monseigneur l'archevêque de Besançon.

Le 9 juin 1756, les chanoines du chapitre de Notre-Dame de Dole, après avoir offert à l'archevêque de Besançon, Antoine Clériade de Choiseul, un vin d'honneur, ont donc reçu leur hôte avec magnificence. Le repas avait été préparé, livré et dressé par un traiteur. Quant aux desserts, confitures, glaces, et fruits, ils avaient été fournis par la veuve Senard, confiseur.

Lisons le menu porté sur la facture :

« Au premier service, on a offert à Monseigneur : trois potages, un bisque d'écrevisse, un à la reine, un de santé, un à la purée verte, une julienne.

Les ordoeuvres sont deux plats d’œufs frais, deux d'oseille, deux l'un au blanc, l'autre au roux, petites raves et beurre frais, un de grenouilles à la poulette, une grosse tanche à la polonaise, une truitte avec ombre grillé, une anguille en serpentin avec son saucier, en tronçons de même, perche avec son écaille grillé, filet de brochet à la béchamel, filet de brochet avec sauce, deux plats d'une grosse truitte coupé par tronçons marinée à l'huile avec sa sauce grillée au cittrons, un pâté chaud d'anguilles, une tourte de laittance de carpes, une matelotte de carpe et l'anguille pour le milieu garnie, une grosse truitte piquée d'anchoye à la broche au citron dans un bout, une grosse carpe du Doux (sic) avec coulis d'écrevisse.

Au deuxième service:

« Saumon frais, une grosse truitte, une autre grosse truitte, un plat de lotte fritte, une friture de perche et de filets de brochets, un gateau de mille feuilles, un croquand armorié et monté, deux plats d'artichaux, petits pois vert, deux darioles en timbales, deux de crème, deux d'habesse, de maspin avec glaces verte et blanche (quatre plats), deux d'andouillette fritte, deux de cardons au fromages, deux d'épinard » (Archives départementales du Jura, G 167).

Le repas fut arrosé de quatorze bouteilles de Chambertin, trois bouteilles de vin d'Espagne, deux de muscat, vingt-huit pintes de vin du pays et de bière. Plus quelques bouteilles de liqueurs. Nous savons également que le saumon servi venait de Bâle via Belfort et Besançon... Exploit de transport en pleine saison chaude, car ce bon dîner avait lieu en juin. Les chanoines engagèrent dans ce repas, vin d'honneur compris, une véritable petite fortune, soit 459 livres. Cette somme représente 6 à 8 belles vaches!

La liste des mets est certes impressionnante, mais rassurons-nous, Monseigneur et les bons chanoines n'avaient pas l'obligation de tout manger. Dans ce service, à la française, chaque convive prenait à son goût et à sa faim. Au milieu de cette abondance offerte, chacun pouvait à sa convenance composer son menu particulier. Un temps où l'on savait vivre !

UN BON DÎNER !

Brillat Savarin (1755-1826), épicurien et fin gastronome, se lèche encore les babines en racontant longtemps après dans sa Physiologie du goût ou méditations de gastronomie transcendante (éditée en en1825) un bon repas fait à Mont-sous-Vaudrey (Jura) en 1793. A cette époque, le village avait environ 700 habitants, on y comptait 10 aubergistes et 6 cafetiers !

Homme politique impliqué dans la révolution de 1789, de tendance girondine, pourchassé par les montagnards de sa ville d'origine Belley (Ain), Brillat-Savarin tente en 1793 de venir à Dole pour se disculper. Il sait qu'il risque la prison, voire l'échafaud, mais il trouve le temps de humer les bonnes odeurs qui émanent de la cuisine de l'hôtel de Genève où il fait étape.

Il note « J’arrive vers 11 heures dans ce joli village, je vois dans cette auberge le spectacle merveilleux d’une broche admirablement garnie de cailles et de levrauts à côtes rondes que les Parisiens ne connaissent pas... » Hélas ! Ce beau gibier, qui excitait tant son odorat subtile était réservé et préparé pour un groupe d'hommes de loi du lieu lui apprend le restaurateur, lequel lui avait promis dans un premier temps des haricots !

Mais notre homme a de l'entregent, il réussit à se faire inviter par ces convives. Avec eux, en compagnons de table, il festoie quatre heures durant et se régale d'une fricassée de poulets « de haute facture, si richement dotée de truffes » ; le festin est inauguré par « un vin léger et couleur de grenat », sans doute un vin du Jura. Il y eût également un vin de paille « doux et généreux » pour arroser les desserts. Et « le tout fut couronné par un très bon café » .

Voilà un repas tout à l'honneur de la gastronomie et de la restauration comtoise !

RUBRIQUE DE MICHEL VERNUS

Dans cette rubrique, nous souhaitons être le promeneur vagabond qui va sa route le regard à l'affût, le nez au vent et qui traque de sa curiosité inassouvie toutes les couleurs, toutes les senteurs, toutes les saveurs de notre belle région.

Il peut se dégager de très beaux et de très bons fumets de pages anciennes ou d'archives jaunies, des fumets qui n'ont en rien le goût de la poussière du passé. Elles peuvent en effet raconter les plaisirs des yeux et de bouche d'autrefois. Le bon dîner de Brillat-Savarin à Mont-sous-Vaudrey, en est un bel exemple avec beaucoup d'autres... Nous dirons ce qu'aimaient manger nos ancêtres. Nous feuilletterons les livres de cuisine anciens, les revues régionales, les vieux guides touristiques...

Mais nous nous enfermerons pas dans le passé, nous découvrirons des chemins, des lieux, des instants festifs, des paysages dans leurs originalité d'aujourd'hui tout en essayant de lire leur histoire. Comme le dit Régis Debray « Si la nature est partout, le paysage est dans l’œil de celui qui regarde ».

En somme, nous voulons être le vent qui souffle sur les sommets, qui s'insinuent dans les vallées et dans les moindres recoins, et qui parfois à sa façon impertinente décoiffent. Nous voulons être le vent qui dispersent les pages écrites à la manière de feuilles d'automne qui tourbillonnent au loin avant d'être précieusement recueillies pour être conservées dans un magnifique herbier.

LES GROTTES DE BAUME

Dans le site grandiose de Baume, c'est aujourd'hui les grandes eaux, grâce aux pluies incessantes de cette fin d'hiver qui n'en finit pas ou qui a fini trop vite.

Au pied de la cascade jaillissante, on entend chanter d’invisibles fontaines dissimulées derrière des blocs de rochers feutrés de mousse. On est écrasé par la force qui se dégage de cette énergie formidable, brusquement libérée en jets étincelants ou en nuages vaporeux ; le spectateur que je suis, se trouve soudain pénétré et envahi profondément par l’ombre de la vallée et le bruit assourdissant de l’eau furieuse et échevelée.

A proximité les grottes, je le sais ont leur histoire. Elles ont été explorées en 1893 par les membres de la section du Club alpin de Lons-le-Saunier. Les salles du Grand lac, du Catafalque ont été mises à jour et l'accès en a été facilité par des escaliers en fer et des passerelles. En 1901, l'éclairage électrique y a été installé. Pour célébrer cela, le 15 août de la même année, une grande fêtes a été organisée. 5 000 personnes s'y pressent, un millier de personnes a acheté des tickets pour la visite des grottes. Une montglofière baptisée La nymphe de la Grotte a même été lancée, un bal champêtre, un feu d'artifice ont été les sommets de ces festivités relatées par le journal l'Union républicaine.

En 1902, une société anonyme a été fondée pour la construction et l'exploitation d'un chalet-hôtel, au pied de la cascade des Tufs. Le même journal, le 6 juillet 1902 ; écrit : « MM les touristes sont agréablement surpris de trouver au pied des roches un charmant chalet rustique où le guide vend des souvenirs des grottes, des cartes postales, des photographies... »

Rien de plus émouvant que d'être à la fois en contact avec cette belle nature et ce passé pas si lointain !

...

COUP DE COEUR LITTERAIRE, CULTUREL, TOURISTIQUE & GASTRONOMIQUE DE L'ECRIVAIN FRANC-COMTOIS

MICHEL VERNUS